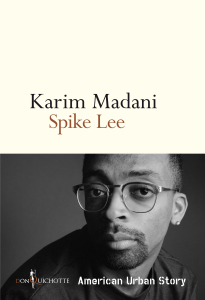

Dans cette nouvelle chronique littéraire, on revient sur le livre « Spike Lee » de Karim Madani sorti récemment aux éditions Don Quichotte. On parlera bien sûr de « Do the Right Thing », de « Clockers », mais surtout de la ville, son décor et son décorum, cette culture urbaine qui nous intéresse particulièrement à Banlieues Créatives dans un livre où il est question de rap, d’hipsters, de gentrification et même de la basket Nike Air Jordan.

Une « American Urban Story ». C’est le sous-titre du livre de Madani sur Spike Lee qui se présente comme une « ballade gonzo » dans la culture urbaine. Un sujet que maitrise Karim Madani, lui qui fut l’un des pionniers de la presse hip-hop (L’Affiche, RER, Groove) et l’un des maitres, avec Rachid Santaki, du polar urbain français.

L’œuvre de Spike Lee, ce sont des films ancrés dans une réalité urbaine qui, par hasard, au détour d’un plan, se rappelle à nous. Et change notre rapport à la ville, notre manière de l’habiter et de la percevoir : « nous étions toute une génération de b-boys et de homeboys parisiens à s’être pris (ses films) en pleine gueule, ça avait influencé notre manière de parler, de nous habiller et d’apprécier l’espace urbain. »

C’est « Do the Right Thing » et sa ville en mutation avec ces quartiers en voie de ghettoïsation tout en anticipant, avec quelques années d’avance, la gentrification. Le film, selon Madani, s’interroge « sur la réalité du melting pot quand l’arc-en-ciel décrit par les défenseurs des droits civiques vire plutôt au vert glauque ».

C’est le DJ joué par Samuel Jackson qui pose cette question : « Allons-nous pouvoir vivre ensemble ? ». C’est ce jeune noir qui reproche à Sal, le tenancier de la pizzeria locale, de n’afficher sur son mur que des gloires italo-américaines.

La pizzeria ne survivra pas à la nuit d’émeutes qui suit la mort de Radio Raheem, le géant qui écoute Public Ennemy sur sa grosse stéréo portable : « il n’y aura plus de pizzeria dans ce coin de Brooklyn. Du moins pas avant la gentrification. »

Le film date de 1989 mais on y voit déjà un bobo à vélo, l’ancêtre des « hipsters barbus à vélo avec pignon fixe, consommateur de thé organique à 10 dollars le gobelet » et qui aura le malheur de rouler sur les chaussures, des Air Jordan flambant neuves, du client mécontent de la pizzeria.

Des baskets auxquelles Madani consacre un chapitre entier. On rappellera que Spike Lee est celui qui sacralisa et immortalisa la fameuse paire de chaussure dans une série de spots classieux, au noir et blanc stylé, avec Michael Jordan où il reprenait son personnage de Mars Blackmon du film « Nola Darling n’en fait qu’à sa tête », avec ses vêtements amples, sa caquette Brooklyn, ses lunettes larges style seventies et, bien sûr, ses Air Jordan dernier cri.

« Le produit. Manufacturé. Pas encore fabriqué en Thaïlande. Mais le produit glorifié. Un homme tire trois point à l’autre bout du pays et la chaussure à son nom se voit attribuer des pouvoirs mystérieux. »

Dans « Do the Right Thing », on peut voir un jeune qui aime tellement ses baskets au point de les astiquer avec une brosse à dents (on se souvient que dans « No Logo » de Naomi Klein, des banlieusards avouaient préférer leurs chaussures à leurs copines). La scène pourrait prêter à rire si ces chaussures, vendues autour de 100 dollars (« l’équivalent d’un chèque de l’aide sociale »), n’étaient à l’origine d’une vague d’homicides qui touchent les ados des ghettos.

Madani parle d’une « Jordan épidémie » et donne la parole à un officier de police de l’époque :

« « Do the Right Thing » n’a pas provoqué autant de fusillades que des films comme « Boyz in the Hood », « New Jack City », ou encore « Menace 2 Society ». Mais le truc avec les chaussures Jordan, ça nous a dépassés. On traçait les contours des corps des gamins à la craie, et il y avait toujours ce kid en chaussettes, étendu sur le bitume, les bras en croix, avec une balle de 9 millimètres dans la boîte crânienne. ».

Et aujourd’hui encore, les boutiques de sport se prémunissent des agressions avec des vitres blindées et des détecteurs de métaux.

La chaussure nous apprend beaucoup sur la culture urbaine. Une culture faite de mélange, de mixage, de recyclage et de détournement comme ces chaussures, qu’on pensait réservées aux seuls terrains de basket, et qui trouvent une seconde vie en ville, sur le bitume.

Ou comme les vêtements de travailleurs que portent les dealers de « Clockers ». Avec leurs bottes Timberland, leurs pantalons Dickies, leurs parkas de charpentier Carhatt, on les confondrait avec d’honnêtes travailleurs, des ouvriers du bâtiment. Sauf que leurs vêtements chauds et fonctionnels aux nombreuses et larges poches leur permettent d’attendre le client sans prendre froid tout en planquant leurs fioles de cocaïne, là où l’honnête travailleur range ces clefs à molette et autre tournevis cruciformes qui lui permettent de gagner sa vie.

Des vêtements qui seront, par la suite, adoptés par toute une jeunesse urbaine, branchée tout en donnant à la ville un côté martial, une esthétique militaire à l’image du Wu-Tang Clan, ce groupe de rap « rompus aux techniques de survie en milieu urbain et hostile, pratiquants occasionnels d’arts martiaux ».

Le rap donne aux films de Spike Lee cette fièvre urbaine, cette « esthétique fiévreuse » propre à la ville dont parle l’auteur. C’est la journée caniculaire de « Do the Right Thing », une chaleur qui pousse les ados à dévisser les bornes à incendie rouges fixées sur les trottoirs pour s’asperger d’eau. Un film rythmé par le morceau « Fight The Power » de Public Ennemy et sur lequel s’ouvre le film et se déhanche « l’incendiaire mamacita Rosie Pérez »

Pour Madani :

« La combinaison d’un déhanchement lascif puis frénétique et d’une salve de plus de quatre-vingt-dix samples gonflés à bloc par une équipe de metteurs en son à moitié artificiers. Le bomb squad pourrait donner une bonne idée de ce que les scientifiques appellent la « combustion spontanée ».

Et Madani de rappeler que le rap est né dans les ghettos du Bronx, dans ces fameuses block party où des DJ mixent dans la rue pour le quartier. Deux d’entre eux, les DJ Grandmaster Caz et Disco Wiz, profitèrent d’une panne d’électricité, liée à une surchauffe (c’était pendant l’été caniculaire de 1977) et qui plongea New-York dans le chaos le plus total, pour dévaliser les magasins de hi-fi et s’équiper gratuitement en tables de mixages, en amplis, en micros. Ce matériel high-tech, professionnel a permis au rap de sortir du ghetto et devenir cette musique écoutée par les ados du monde entier, de tous milieux et de toutes origines.

La culture urbaine : une avant-garde, un laboratoire expérimental des nouvelles tendances, des cultures de demain. On le savait depuis le premier maxi de NTM (« Le Monde de demain ») et c’est tout le mérite du livre de Madani que de nous le rappeler.

Antoine Katerji